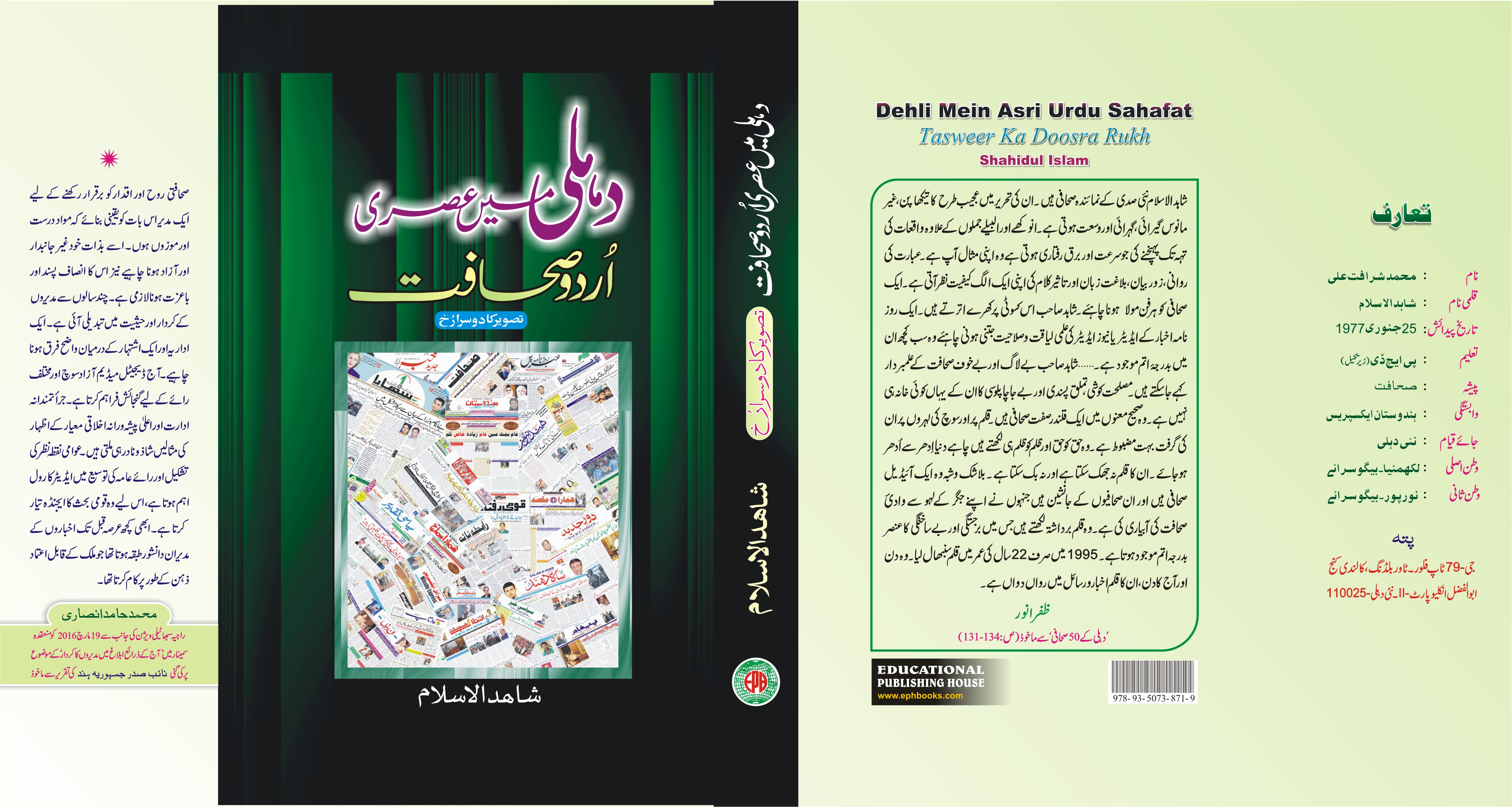

हाल में, बिहार के ही एक चर्चित उर्दू पत्रकार, शाहिदुल इस्लाम, ने उर्दू सहाफ़त (पत्रकारिता) को लेकर एक गंभीर, शोधपरक किताब लिखी है। शीर्षक है ‘दिल्ली में असरी उर्दू सहाफ़त‘, यानी दिल्ली की समकालीन उर्दू पत्रकारिता। एक उप-शीर्षक भी है इस किताब का:‘तस्वीर का दूसरा रुख़‘।

जाबिर हुसेन

अपने निष्कर्षों में, यह किताब उर्दू पत्रकारिता के बारे में जागरूक पाठकों की आम धारणा को ही मजबूत आधार देती है। साथ ही, उर्दू अख़बारों के अपने दावों को गहरी चुनौती भी देती है, शाहिद की यह किताब।

किताब का संबंध, सीधे तौर पर, दिल्ली की उर्दू पत्रकारिता से है, लेकिन इसके शुरूआती अध्यायों में आज़ादी के पूर्व और बाद के जो हालात बयान किए गए हैं, और उर्दू पत्रकारिता का जो इतिहास दर्ज किया गया है, वो दिल्ली की सीमा से बाहर, पूरे उर्दू इलाक़े की भाषाई बदहाली को रेखांकित करते हैं। किताब में कई ऐसे सवालों का जि़क्र है, जो संकीर्ण विचारों की ढकी-छिपी वकालत करने वाले बौद्धिकों के मुखौटे उतारते हैं।

भाषा को किसी समुदाय विशेष से जोड़कर देखने के आदी लोगों की आज भी हमारे समाज में कमी नहीं। हद तो यहां तक है कि ‘ग़ालिब दो सदी’ (1997) के एक आयोजन में अली सरदार जाफ़री का मशहूर व्याख्यान ‘ग़ालिब का सोमनात-ए-ख़्याल’ भी उन्हें ‘सांप्रदायिक’ नज़र आता है! ग़ालिब और मीर की दुहाई देने वाले कुछ बौद्धिकों के लिए भी ये नाम ‘फि़रक़ों‘ की याद दिलाने वाले ही लगते हैं। यह वैचारिक दुराग्रह नहीं, तो और क्या है? उन्हें, मिसाल के तौर पर, मीर का यह शेर याद रखना चाहिए –

उसके फ़रोग़े हुस्न से झमके है सब में नूर

शमए हरम हो या कि दिया सोमनाथ का

उर्दू की इस रौशन विरासत को दरकिनार करते हुए इसे सांप्रदायिक चश्मे से देखने वालों की हमारे राजनीतिक समाज में भी कमी नहीं। सच को झूट बताने का कोई न कोई अवसर निकाल कर, वो उर्दू के हमदर्दों पर हमले करते रहते हैं। उन्हें याद नहीं रहता कि इन हमलों की आंच उर्दू के साथ-साथ हिंदी समेत तमाम भारतीय भाषाओं तक पहुंचती है। ये स्थितियां सामाजिक सहिष्णुता के स्वाभाविक तक़ाज़ों को भी चोट पहुंचाती रहती हैं।

कुलदीप नैय्यर ने छोड़ी उर्दू पत्रकारिता

आज़ादी के बाद, दिल्ली समेत पूरे देश की उर्दू पत्रकारिता को जो संकट के दिन देखने पड़े, उसका विस्तृत ब्योरा इस किताब में पेश किया गया है। क़दम-क़दम पर, उर्दू अख़बारों और उर्दू पत्रकारों को गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ा है। एक समय में, यह चुनौती इतनी घनीभूत हो गई थी कि कुलदीप नैयर जैसे विख्यात पत्रकार को भी उर्दू पत्रकारिता छोड़कर अंग्रेजी की राह पकड़नी पड़ी। उन्होंने अपना करियर अक्तूबर 1947 में उर्दू अख़बार ‘अंजाम‘ से शुरू किया था। स्वयं उनके शब्दों में, ख्यात उर्दू कवि हसरत मोहानी ने उन्हें उर्दू पत्रकारिता छोड़ने की सलाह दी थी। उन दिनों, मोहानी मानने लगे थे कि भारत में उर्दू पत्रकारिता का कोई भविष्य नहीं रह गया है। कुलदीप नैयार की राय में, हसरत मोहानी अपने राजनीतिक विश्लेषण में ग़लत नही थे। (पृष्ठ 73-76)।

शाहिदुल इस्लाम ने अपनी किताब में उर्दू सहाफ़त पर होने वाले ‘जुल्मो-सितम‘ की दास्तान ही नहीं लिखी, उन्होंने उर्दू अख़बारों की दुनिया में जारी फ़र्जी आंकड़ों के खेल पर भी गंभीर टिप्पणियां की हैं। सर्कुलेशन के संदिग्ध आंकड़ों की बुनियाद पर अख़बारों को मिलने वाले सरकारी विज्ञापन और अन्य रियायतें भी उनके निशाने पर हैं। वो इस मामले में बेहद निर्मम और सख़्त-जान हैं। उनकी क़लम हिचकना नहीं जानती।

मैं पिछले 15 वर्षों से शाहिद के निष्पक्ष समाचार-संवाद, तर्क-सम्मत विश्लेषण तथा वस्तुपरक वैचारिक काॅलम पढ़ता रहा हूं। ‘कौमी तंज़ीम‘ (पटना) से लेकर ‘हिंदुस्तान एक्सप्रेस‘ (दिल्ली) तक उनके सहाफ़ती सफ़र में कई मुकाम अवश्य ऐसे आए, जब उन्हें गंभीर नीतिगत चुनौती का सामना हुआ, मगर वो हमेशा सच के साथ खड़े रहे। उनकी भाषा अपने तेवर और दृष्टि-संपन्नता के कारण पसंद की जाती है। वो पत्रकारिता को ‘सनसनी‘ का रूप देने के सख़्त खि़लाफ़ हैं। उनके काॅलम घटनाओं के त्वरित विश्लेषण के लिए ध्यान से पढ़े जाते हैं।

इस अहम किताब के लिए उन्हें बधाई देते हुए कहना चाहता हूं: काश बिहार की उर्दू पत्रकारिता को लेकर भी ऐसी ही एक गंभीर किताब लिखी जाती! शीघ्र अगर इस किताब का हिन्दी संस्करण आ सके, तो अच्छा है। ज़ाहिर है, यह काम किसी संस्था के माध्यम ही हो सकेगा।

[author image=”https://naukarshahi.com/wp-content/uploads/2016/05/Chairman.jpg” ]साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित जाबिर हुसेन हिंदी और उर्दू में समान रूप से लेखन करते हैं। अंग्रेजी के प्रोफेसर रहे जाबिर हुसेन ने अपने जीवन की शुरुआत वामपंथी आंदोलन से की थी। जयप्रकाश आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई. वह एक संवेदनशील राजनेता भी हैं। लंबे समय तक बिहार विधान परिषद के सभाभपति रहे।[/author]